先日行われました「学びを通じた被災地のコミュニティ再生支援事業」(復興庁・文部科学省委託)2014年度第1回「デジタル公民館まっさき」活動の報告を掲載します。

先日行われました「学びを通じた被災地のコミュニティ再生支援事業」(復興庁・文部科学省委託)2014年度第1回「デジタル公民館まっさき」活動の報告を掲載します。

13名 (内 アソシエイト(~34歳)0名、リーダー(35~49歳)5名、シニア(50歳~)8名)

性別 男性9名 女性4名

業種 情報産業 4名、教育支援業 4名、社会団体2名、不動産業1名、自営業2名

大船渡市末崎地区公民館 (大船渡市末崎町)

「ホテル碁石」(大船渡市末崎町)

2014年5月17日(土)~18日(日)

①『気仙に学ぶ!』 長洞元気村 なでしこ会の暮らしづくりとIT活用を学ぼう 13:30~15:30

(現地講師2名/現地参加者15名(内 協議会委員6名)/活動スタッフ13名)

現地講師:戸羽八重子さん、村上陽子さん (長洞元気村 なでしこ会)

現地司会進行:熊谷君子さん、大和田恵美子さん、菊池則子さん(協議会委員)

陸前高田市広田町の長洞元気村からなでしこ会(婦人チーム)をお招きし、元気村およびなでしこ会の活動を紹介していただいた。なでしこ会が取り組む暮らしづくり、生きがいづくり、それをサポートするIT活用についてお話をいただき、まっさき(末崎)の参加者からの質問や意見交換が行われた。

長洞元気村は岩手県陸前高田市広田町に位置し、末崎町からも近く公民館からは車で5分程度の距離。しかし今までお互いに交流する機会は少なく、デジタル公民館まっさき活動を機会に元気村から公民館に来て頂くこととなった。お話を頂いたのは、長洞元気村の女性12人で構成する「なでしこ会」の戸羽八重子さんと村上陽子さん。

元気村は、平成25年度「あしたのまち・くらしづくり活動賞」の内閣総理大臣賞を受賞、また米国ハーバードビジネススクールも視察に訪れるなど、行政だけに頼らないまちづくり、積極的な情報発信や視察受け入れにより注目を集めている。今回は、震災後のまちづくりや、なでしこ会による郷土のお菓子・ゆべしやわかめなど海産品の商品化についてお話を伺った。また、元気村・なでしこ会の活動を行うにあたり、個々の連絡を円滑に行い、情報発信を可能とした携帯電話やブログによるIT活用についてもお話を頂いた。現地参加者、スタッフ参加者共に、なでしこ会のイキイキとした取り組みに興味深く耳を傾けていた。

②ブログ活用講座 16:00~17:30

(現地参加者3名/活動スタッフ4名)

まっさきでITを活用して情報発信している人やお店の紹介を行いつつ、ブログやFacebookの活用について説明を行った。現在末崎町ではブログによる情報発信は多くない。参加者間で、ブログやSNSによる情報発信・交流の有効性を確認し合い、まずは入門としてFacebookの活用を練習した。

③まっさき現地視察 16:00~17:30

(活動スタッフ9名)

公民館周辺の視察を行った。昨年度、講師として講話をお願いした「鮮魚シタボ」の村上勝弘さん、富士子さん夫妻に末崎の近況についてお話を伺った。また、国立公園の碁石岬周辺や5月より遊覧船が再開した穴通し磯周辺の見学を行った。

④PCネットよろず相談 19:00~21:00

(現地参加者7名(内 協議会委員3名)/活動スタッフ11名)

パソコンやインターネットの使い方について個別対応支援活動を行った。初めての夜間での本活動となったが、普段日中来られない方も集まり、盛り上がった。SNS(Facebook)の活用、Windowsの設定、Excelによる表計算、写真の加工、ICレコーダーの利用法およびPCでの音声ファイルの活用、Wordによるチラシ作成など

⑤協議会打ち合わせ 19:00~21:00

(代表 近藤 均、副代表 久保田了司、委員 大和田東江、事務局 丸山 修、以上4名)

運営協議会委員による打ち合わせが行われた。7月、9月、11月活動のプログラムについてなどが話し合われた。

①現地視察 6:00~7:00

(活動スタッフ8名)

前日に講演を頂いた陸前高田市長洞元気村の様子を視察した。また、同じ広田半島に位置するモビリア集合仮設を車でまわり、復興の様子を確認した。

②PCネットよろず相談 9:00~12:00

(現地参加者8名(内 協議会委員1名)/活動スタッフ13名)

前日に引き続き、パソコンやインターネットの使い方について個別対応支援活動を行った。SNS(Facebook)の活用、Windowsの設定、Excelによる表計算、写真の加工、Wordによるチラシ作成、タブレットPCの活用など

③『まっさきに学ぶ!』 ふるさとの記憶をたどる 「ごいし民俗誌」から 13:00~16:00

(現地参加者17名(内 協議会委員5名)/活動スタッフ13名)

講師:久保田裕道さん (東京文化財研究所無形文化財遺産部無形民俗文化財研究室長)

現地司会進行:大和田東江さん(協議会委員)

2011年度?2013年度の3年間、独立行政法人国立文化財機構東京文化財研究所無形文化遺産部が碁石(ごいし)5地区(旧泊里5部落)を調査し取りまとめた「ごいし民族誌」を題材に、村の記憶、土地の記憶、海の1年、気仙大工による住まい、祈りと祭りなどのふるさとのあらましをたどり、復興の町づくりを考えた。

冒頭、久保田さんより民俗学から見る虎舞・獅子舞の分類や歴史、また虎舞・獅子舞による祭りの形態や歴史についてなど、お話を伺った。その後、我々の生活や慣習、風土を民族学的にどのように注目し、考えていく必要があるかを説明した上で、ごいしの民俗について話をされた。また、大和田東江さんの司会進行により「ごいし民俗誌」で取り上げている項目に沿って参加者の意見を伺った。山根、泊里、碁石など調査研究地域の方から、掲載されていないが自分が知っていることなど活発な発言があり、これをきっかけに、今後「ごいしの民俗誌」の普及と追加調査等を、地域住民が協力して進めていくこと、こうした活動を復興のまちづくりに繋げていくことを話し合った。

|

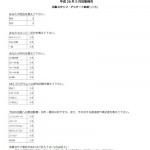

| 活動アンケート |